「お歳暮をもらったら返さなければならないの?」と悩んでいませんか。

この記事では、お歳暮を受け取ったときの正しいマナーと対応方法をわかりやすく解説します。

返すべきか迷う人も、この記事を読めば安心して対応できるようになります。

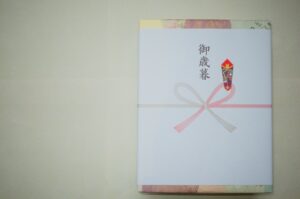

「お歳暮」という文化から知る

なぜ日本にはお歳暮という文化があるのか。

お歳暮のマナーを考える前に、お歳暮という文化について知っておきましょう。

そうすることで、自分なりの「お歳暮に対する向き合い方」が見えてくるかもしれませんね。

まず、お歳暮が

「日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを贈る、日本における年末の風習」

であるということはご存知かと思います。

諸説あるようですが、元々は、分家や嫁ぐなどで家を離れた人が、一年の終わりに親族など本家の人々へ感謝の気持ちとして贈る品であったようですが、時代の変化とともに、職場の上司や取引先など広い範囲の中でお世話になった人に贈るようになりました。

これは個人的な見解ですが、日本人は欧米人のように日頃から面と向かって感謝の言葉を伝えたり、ホームパーティーに招くというような行為が苦手、あるいはそういった風習に慣れていないせいもあって、お中元やお歳暮のように決められた時期に、皆で一斉に感謝の気持ちを贈るという行事が浸透しやすかったのではないかと思います。

お歳暮の意味を考えると、贈る側の日頃の感謝の気持ちということで品をいただいたのであれば、そのお礼を品で返すということは本末転倒のような気がしますね。

では、お歳暮をもらった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

どうしても品でお礼を返したいという場合はどうしたら良いのでしょうか。

これらの悩みを解決できるよう、次にまとめていきましょう。

お歳暮をもらった場合のマナー

お歳暮をもらったら、まずは電話で届いた旨を知らせましょう。

特に、生ものや割れ物であれば、贈った側も不安に思うでしょうから、一刻も早く伝えてください。

その後、ハガキや手紙などを用いてお礼状を送りましょう。

時候の挨拶などを用いながら、近況報告も兼ねるといいですね。

というように、電話で一報を入れ、改めてお礼状での返礼するというのが通常のマナーと言われていますが、ビジネス、親族、知人・友人など、相手との関係性や親密度によっては必ずしもそうでなくてもいいでしょう。

例えば、親しい友人に電話でお礼を伝えた後に更にハガキを送る・・・なんだか固すぎるな、と思うのであれば、直接会ってお礼を言うことも、メールやSNSなどで伝えることも、今の時代では受け入れられることも多いでしょう。

また、年始の挨拶として年賀状を贈る予定のある相手であれば、その中でお礼の言葉を述べるといいですね。

いずれにしても「届いたらすぐに連絡する」がマナーですから、メールやハガキだけで済ます場合であっても、すぐに送れないのであれば電話で一報を入れること。

忙しい人なので電話をすることで迷惑になるのでは?と思うような相手であれば、どんなに時間がなくてもメールやハガキの手配を怠らないこと。

大事なのは、お礼を伝える方法というよりも、お礼を伝えるタイミングです。

伝える方法は、相手との関係性で対応していきましょう。

お歳暮を品で返したい場合のマナー

本来は、お歳暮は感謝の気持ちとして贈られてくるものなので、その気持ちを素直に受け取り、すぐにお礼の連絡をする、という流れが基本的なマナーです。

ですが、なぜか目上の人からもらってしまったからこちらも品で返さないと忍びない、というように、なんらかの理由でどうしても品で返したいという場合もあるでしょう。

そんな場合のマナーについて、次の3つのポイントにまとめてみました。

Point1.いただいた物と同じ物を贈らない

考えていた物、用意していた物が同じになってしまったら、迷わず変更しましょう。

そんなつもりではなくても、相手からしてみれば「贈ったものがそのまま返ってきた」「値段が把握されてしまった」というように、あまりいい気分はしませんよね。

また、できれば同じ商品でなくても、同じ部類のものは選ばないようにしましょう。

(例えば、違うメーカーの洗剤を選ばない、など)

Point2. いただいた物よりも高価な物を贈らない

相手から贈られてきた物よりも高価な物を贈ると、「以後、お歳暮のお受け取りはお断りします」というような意味合いにもなりますし、贈った感謝の気持ちを超えられては、相手側としても立場がなくなります。

半額から同額程度の物で用意しましょう。

Point3.お礼状などで感謝の気持ちを添えて贈る

ただ単純に物だけを贈って「お礼です」と表現されても、相手にその気持ちは伝わりません。

お礼状を添えて贈るなど、感謝の気持ちを忘れずに。

お歳暮をめぐる現代のマナー事情

SNSやメールでのお礼はあり?

近年では、電話や手紙に加えて、メールやSNSでのお礼も一般的になりつつあります。

特にビジネスシーンではスピード感が求められるため、「受け取りました、ありがとうございました」と簡潔に伝えるだけでも好印象につながります。

ただし、あまりにもカジュアルすぎる表現は避け、相手との関係性に応じた文面を心がけましょう。

お歳暮とお年賀の違い

「お歳暮を返さないのは気が引ける」という場合、お正月に「お年賀」として贈り物をするのもスマートな方法です。

お歳暮は年末の「感謝」、お年賀は新年の「ご挨拶」と性格が異なるため、直接的なお返しではない形で気持ちを伝えられます。

これにより、相手にも自然に受け入れてもらえることが多いです。

ビジネスとプライベートでの違い

ビジネス関係では「お歳暮のやり取り自体を会社方針で禁止している」ケースも増えています。

そのため、返礼品を贈るのではなく「社内規定に従い辞退の旨を丁寧に伝える」ことが必要な場合もあります。

一方、親族や友人などプライベートでは、柔軟な対応が好まれるため、相手との距離感に合わせて臨機応変に選択することが大切です。

お歳暮はもらったら返すのが常識なの?【まとめ】

独身時代は、お歳暮を贈ることなど考えたことはありませんでしたが、結婚し、家庭を持った途端、「お歳暮」という悩みの種ができてしまいました。

更に言えば、若いうちはお歳暮を贈る側としての悩みしかありませんでしたが、最近ではもらう側になることもあり、その対応に毎回ドキドキさせられています。

相手にとって何がいいのか、どのようにすれば喜ばれるのか、考えれば考えるほど見えなくなってしまうので、だからこそ「すぐにお礼を伝える」だけは心がけています。

私がお歳暮を贈ったときも、すぐにお礼の連絡をもらえると安心しますからね。

宅配便の「配達完了」をメールなどでお知らせしてくれるサービスの直後に電話が鳴ったときは、早すぎで笑いましたが。

でも、そのくらい早くお礼を伝えてもらえると、贈った側も嫌な気持ちにはならないはずですから。

皆さんもお歳暮をもらったら、電話、お礼状、お礼の品、いずれの方法にしても、迅速に対応しましょう!!