お歳暮に現金を渡すのはマナー違反?──実は基本的にはNGですが、茶道や華道などのお稽古事の先生に限っては例外的に現金を贈る風習があります。

この記事では、現金をお歳暮として渡す場合のマナー、のし袋の書き方、渡し方まで具体的に解説します。

お歳暮に現金を渡す例外パターンとその理由

まずは、一般的にタブーだと思われている「お歳暮に現金を渡す」という行為が、問題ないとされている例外パターンとその理由について知っておきましょう。

理由がわかれば、相手と状況に構わず現金を贈る!という間違った行動をせずに済みますからね。

まず、一般的にお歳暮に現金を渡すことが問題ないとされるパターンとして、茶道教室や華道教室の先生へ贈るお歳暮が挙げられます。

他のお稽古以上に、日本の文化に携わり且つ作法に厳しい先生がお相手なので、日本の風習であるお歳暮を贈るという行為が浸透しやすいのは納得です。

しかし、なぜ現金を贈ることがタブーではないのでしょうか。

これは、多くの生徒から多くの品をいただいても消化しづらいので、教室で利用する備品や活動費に充ててほしいという意味を込めて、現金を贈るという風習につながっているからです。

また、金額は一般的に1ケ月分の月謝とされていて、金額で相手にどう思われるかなどという心配も無用になってくるので、通常のお歳暮とは異なることがわかりますよね。

これらの風習から、次第に他のお稽古(子どものバレエ教室やピアノ教室、英会話教室など)にも応用されている様子も見えますが、先生が個人で開いている教室に多いようです。

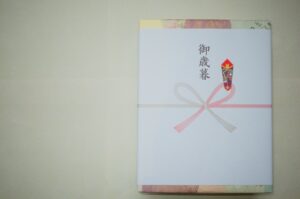

現金はのし袋に入れて渡す

お歳暮として現金を贈る場合は、必ずのし袋に入れましょう。

紅白の蝶々結びののし袋が最適です。

蝶々結びは何度でも結びなおせることから、末永いお付き合いを表します。

結婚式のお祝儀袋で使う水引の結び方は「一度きり」を表すので、このようなお礼の場には相当しません。

注意しましょう。

ただし、教室によっては、月謝袋でと指定されていることもあるので、自分よりも以前からお稽古をされている先輩方に確認してみましょう。

また、できるだけ新札を用意することも忘れずに。

のし袋の書き方(表書き)と渡し方

のし袋を用意したら、次は書き方と渡し方です。

表書きの書き方

・その下に自分の名前を書く

どちらも蝶々結びにかかりすぎないように、筆ペンでバランス良く書きましょう。

現金のお歳暮の渡し方

・茶道のように菓子盆がある場合はそこに乗せて渡す

・別途、菓子折りを用意しその上に乗せて渡す

・月謝袋と併せて渡す

・シンプルにのし袋を差し出す

教室や流派など、渡し方は様々ですが、お稽古にいく場所にいらっしゃる先生なので、遠方だからという理由はありません。

現金書留で送るというようなマナー違反だけは避けてください。

現金でお歳暮を渡すときに注意したいポイント

金額の相場を守る

お稽古事の先生に現金を渡す場合、一般的には「月謝1か月分」が目安です。

高すぎる金額はかえって相手に負担をかけてしまうので避けましょう。

金額設定が明示されている教室であれば、その基準に従うのが安心です。

表書きは「御歳暮」か「御礼」

表書きには「御歳暮」と書くのが一般的ですが、年末に近すぎてしまった場合やタイミングがずれた場合は「御礼」として渡すことも可能です。

状況に応じて選ぶとスマートです。

感謝の言葉を添えて渡す

現金を渡すのはあくまで「気持ち」です。

無言で差し出すのではなく、「1年間ありがとうございました」「来年もよろしくお願いします」と一言添えることで、形式だけでなく心が伝わります。

お歳暮に現金は有りなの?【まとめ】

いかがでしたか?

お歳暮に現金を贈ることが許される場合があるなんて驚きですよね。

主にお稽古事での風習として存在するようですが、月謝では基本の運営費を捻出しているので、老朽化に伴う用具の買い替えやコミュニケーションを図るためのクリスマスイベントなどの雑費など、先生側も良質な教室を作るために様々な工夫やサービスを考えています。

お歳暮が現金で問題ないとされるのもわかる気がしますよね。

本音としては、お稽古の先生ではない私も、現金や商品券でお歳暮をいただきたいものですが(笑)

とはいえ、基本のお歳暮マナーでは「現金や商品券はマナー違反」ですのでくれぐれも注意してくださいね!

そして、お歳暮を現金で渡す生徒の皆さんは、のし袋の書き方や渡し方にマナー違反がないように、感謝の気持ちを込めて贈ってください。