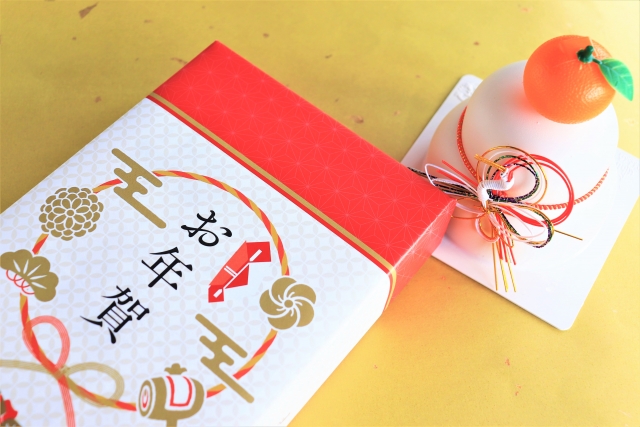

お正月の鏡餅のてっぺんに乗っている果物、実は「橙(だいだい)」が正式だとご存じでしょうか?

しかし、地域や家庭によっては「みかん」や「きんかん」が使われることもあります。

本記事では、それぞれの果物の意味や違い、現代的なアレンジまで詳しく解説します。

鏡餅にきんかん・・・は正しくはない!

鏡餅にのせるのはみかん!(もしくはきんかん)

と、私は即答致します。しかし正しくは異なっております。。

鏡餅のてっぺんにのせる正確な果物は、橙(だいだい)です。

みかん科の果物で、皮が厚くゴワゴワしている事で知られています。

(ここがきんかんに似ている部分でしょうか。)

非常に多数の方(特に若者)はみかんと認識しているのでは無いでしょうか。

橙はみかんよりも分厚く、そしてサイズも大きい事が多いので一般的に思い浮かべる鏡餅の姿とは若干異なる見栄えでもあるかもしれません。

意外性が強いこのトピックですが、何故 橙 なのか理由を見ていきましょう。

鏡餅に乗せる果物の地域差と現代のアレンジ

地域によって異なる「てっぺんの果物」

鏡餅に橙を飾るのが本来の形ですが、地域によってはみかんやきんかんを飾る風習もあります。

特に九州や四国の一部では小ぶりなきんかんを乗せる家庭も多く、見た目のバランスや入手のしやすさが理由になっています。

スーパーや簡易セットにみかんが多い理由

市販の鏡餅セットには橙ではなくみかんが付属していることがよくあります。

これは流通の関係で橙が手に入りにくいこと、そして「みかん=冬の果物」というイメージが強いためです。

結果として、現代の家庭では「鏡餅の上=みかん」という認識が広まりました。

現代家庭での楽しみ方と工夫

本来の意味を大切にしたい場合は橙を選ぶのがベストですが、みかんやきんかんでも十分に縁起を担げます。

例えば、家族の健康を祈って橙を使う年もあれば、子どもと一緒にきんかんを飾って楽しむ年があってもよいでしょう。

果物そのものに加え、水引や紙垂を添えることで、より華やかで神聖な雰囲気を演出できます。

鏡餅に乗せるのは橙なのか!みかんじゃダメ?

橙である理由はなんでしょうか。

こちらは果物としての特性、それから語呂に理由がありそうです。

一つ目には、果物としての特性について。

みかんやきんかんは春になりますと熟して元気を無くします。

(多くは枝から落ちていきます。)

もちろん最近では多様な種類があり、年中色々な種類のみかん系の果物が買えるのでこの感覚も持つのが難しい部分がありますよね。

ただ橙は皮の分厚さや大きさもそうですが、みかんよりも頑丈な果物です。

春になっても枝からは離れず、しばらくそのまま過ごした後で新しい実が再度成長の時期を迎えるんですね。

何代もの実がついたまま繁栄していくイメージです!

昔は不老不死の果物とも言われていたそうです。

こういった特徴から、家族の健康と長寿を祈り飾られる様になったとの事です。

確かに納得の理由。

そして二つ目の理由はもちろん諸説あるのですが。

「たいだい」という名前を「代々」と見立てたという話です。

先祖代々続く様にと、橙を飾る様にしたという事ですね。

色々なとらえ方がありそうです!

そもそも鏡餅の意味とは

お正月には新年の福を持ってきてくれる「年神様」を迎える為の様々な風習があります。

その一環で、新年の穀物の豊作を願いまた前年の収穫への感謝を込め、お餅を飾り迎える様になったと言われます。

そして昔からもう一つ言われている事として、鏡には神様が宿るとされています。

こういった理由からお餅を鏡の形(丸)にして迎えようという事が鏡餅の由来ですね。

みかんもきんかんもまん丸のものはありますので代用されているのでは無いのでしょうか。様々な理由があり橙が正とされていますが、各ご家庭次第でそこまで強く意識する必要は無い様にも思いますね。

鏡餅にきんかん、みかんはNG?【まとめ】

意外と常識とされてるんではないか?というレベルで「みかん」「きんかん」と答えがちかと思います。

現代のお餅のサイズ感に合わす為にあえて代用をしている、という話も聞きますし特に問題は無い様に思いますね。

あまり入手に手間がかかったりするのであれば無理してそうする必要は無いというのが個人的な感想ではあるのですが。

しかし意味合いを知った良いご縁を大事にすべく、橙での鏡餅を検討してみてください!