-

還暦祝いの同窓会で恥をかかない服装とは?男女別・会場別にわかりやすく解説

還暦祝いを兼ねた同窓会では、「若々しく見せたいけれど浮きたくない」「会場に合った服装が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。 この記事では、60代ならではの品のあるおしゃれを意識しつつ、性別・会場別に恥をかかない服装のポイントをわ... -

銀婚式のプレゼントにおすすめのプリザーブドフラワーの種類は?

銀婚式のプレゼントにお花を贈ろうと考えている方は多いですが、生花だと何れ枯れてしまうのが悩みどころです。 末永くお幸せに、という意味合いもある銀婚式で、すぐかれてしまうお花を贈ることに抵抗のある人もいます(もちろん生花のプレゼントもアリで... -

銀婚式て何する日!結婚して何年目に何を贈るの、何もしないのはアリ?

銀婚式って何する日なん?このように疑問に思っている方も多いでしょう。 結婚記念日ならどんな夫婦だって何かしらお祝いをするのかというと、そんなこともありません。 何もしない夫婦意外と多いみたいです。 一方そんな夫婦でも25周年に当たる銀婚式はな... -

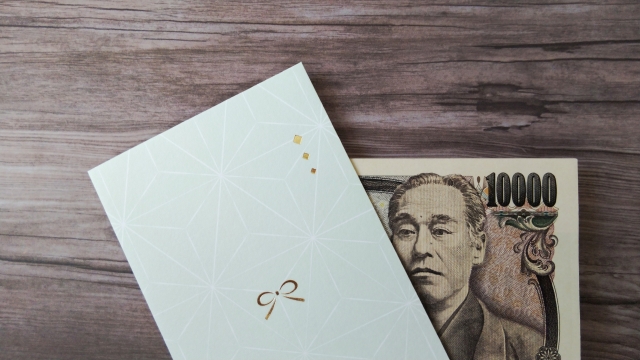

銀婚式の贈り物につける【のし紙】の書き方。宛名は必要?

銀婚式のお祝いで贈り物をする場合も多いですよね。 フォーマルな贈り物でつけられる「のし紙」ですが、書き方や作法がよく分からない、という方も多いです。 今回は銀婚式を想定したのし紙の書き方や作法について紹介します。 そもそものし紙とは? 「の... -

銀婚式に親へ贈るメッセージの例文を紹介!【両親号泣不可避】

銀婚式となると子供がいた家庭では、子供ももうずいぶん大きくなっていて、大人ということも珍しくありませんね。 その場合は銀婚式を子→親に向けてお祝いするというパターンも多いです。その場合は子供→親にメッセージを送るということも多いですが、文章... -

銀婚式のプレゼントは銀製品限定なの?どんな物がある?

銀婚式のプレゼントは、旧来から銀製品が基本でした。日本でも明治天皇が銀製品のプレゼントを行ったため、「銀婚式のプレゼントは銀製品」というイメージが一般化しています。 現代でも銀製品を贈ること自体は一般的ですが、「銀製品と言ってもどのような... -

銀婚式に最適のレストラン!東京、大阪でのサプライズを紹介!

銀婚式には二人で、もしくは家族で高級レストランで食事を、という夫婦も多いかと思います。 基本的に一生に一度の機会ですし、折角だからサプライズで少しいいレストランでも予約したい、という夫婦や、夫婦を招待する子供たちも多いですよね。 今回は、... -

銀婚式に花を妻へプレゼント!おすすめの色や種類をご紹介!

銀婚式には花を妻へプレゼントする、という方も多いですよね! 近年はインターネットで頼むこともできるので、とても便利になってきています。 さて、頼むは簡単なのですが、「どんな色、種類の花を選べばいいのか・・・」という方も多いですよね。 最後は... -

銀婚式でペアの指輪購入時の【相場】や【人気ブランド】を一挙紹介!

銀婚式の記念として改めてペアの指輪を書く夫婦も多いですよね。 その場合ですが、結婚指輪との傘付けなんかを検討する夫婦も多いはず。 今回は銀婚式のペアでの指輪の相場や人気ブランドを紹介します。 銀婚式のペア指輪の相場は? 銀婚式のペア指輪の相... -

銀婚式のケーキプレートに書くメッセージのアイディアと例文!

銀婚式はお祝いということで、ケーキを用意してお祝いする場合も多いですよね。 その場合は、ケーキにチョコレートなんかのプレートを用意して、メッセージを書くのが一般的です。 今回は銀婚式のプレートメッセージの例や銀婚式にお勧めのケーキをいくつ... -

還暦祝いの出し物おすすめ5選!感動も笑いも生まれる演出アイデア集

還暦祝いを盛り上げたいけど、どんな出し物をすればいいか迷っていませんか? せっかくの一生に一度の節目だからこそ、笑いあり・感動ありの演出をしたいですよね。 この記事では、結婚式の余興でも人気のムービー演出を中心に、還暦祝いにぴったりの出し... -

還暦祝いで独身女性が本当に喜ぶプレゼント3選!金額相場と選び方のコツ

独身の女性が還暦を迎えるとき、どんなお祝いを贈ればいいか迷いませんか? 昔のように「赤いちゃんちゃんこ」で祝うより、今は“自分らしく生きる60代”を応援する時代です。 この記事では、独身女性にぴったりの還暦祝いプレゼント3選と、失敗しない金額... -

還暦祝いにおすすめの電化製品5選!実用的で喜ばれる最新家電を厳選紹介

還暦祝いといえば赤いちゃんちゃんこが定番ですが、最近はもっと実用的なプレゼントが人気です。 中でも注目なのが「電化製品」。 毎日使える家電は、年齢や性別を問わず喜ばれる万能ギフトです。 この記事では、還暦祝いにおすすめの電化製品5選と、失敗... -

還暦祝いはなぜ「赤」?赤いちゃんちゃんこに込められた意味と由来を解説

還暦祝いといえば「赤いちゃんちゃんこ」。 でも、なぜ還暦は赤なのでしょうか? 実はその由来には、干支の巡りと魔除けの意味が深く関係しています。 この記事では、還暦祝いに赤が選ばれる理由や、赤いちゃんちゃんこの由来・現代風アレンジまでわかりや... -

法事は忌引きで休める?学校・会社での扱いと有給や欠席の正しい判断基準

法事のために仕事や学校を休みたいけれど、「忌引きって使えるの?」と迷う人も多いはず。 実は、忌引きは葬儀などの突然の不幸に備えた制度であり、法事には原則使えません。 この記事では、会社や学校での法事時の休暇ルール、有給の使い方、そして休む... -

法事は親戚のどこまで出席すべき?招待されたときのマナーと断り方も解説

「顔も知らない親戚から法事の案内が届いたけれど、出席したほうがいいの?」そんな悩みを持つ人は少なくありません。 法事の出席範囲は家や地域によって異なり、明確なルールがないからこそ迷うものです。 この記事では、法事は親戚のどこまで出席すべき... -

法事後の食事はどこで行う?おすすめの【場所選び】と【席順マナー】を徹底解説

法事の後に行う会食(お斎)は、参列者をねぎらい、故人を偲ぶ大切な時間です。 しかし、どこで食事をするか・誰をどこに座らせるかで悩む人は少なくありません。 この記事では、法事後の食事にふさわしい【場所の選び方】と【席順マナー】をわかりやすく... -

法事の服装にカジュアルはOK?平服との違いや身内だけの場合のマナー解説

法事の案内状に「平服でお越しください」と書かれていると、「カジュアルでもいいの?」と迷ってしまいますよね。 しかし、平服=普段着ではありません。 身内だけの法事でも最低限のマナーを守る必要があります。 この記事では、男女別に法事の適切な服装... -

法事の喪主あいさつ完全ガイド!食事前・献杯・締めの挨拶まで使える例文集

法事で喪主を務めることになったけれど、「どんなあいさつをすればいいのか分からない」と悩む人は多いもの。 法要や会食の場では、参列者への感謝と故人への思いを伝える喪主の言葉が欠かせません。 この記事では、食事前のあいさつ・献杯・締めの言葉な... -

法事はやめてもいい?いらないと思う人・続ける人それぞれの本音と現実

「法事って、正直もうやめたい…。」 そう感じる人は年々増えています。核家族化や共働き世代の増加で、親戚付き合いや仏事の負担を重く感じるのは当然のこと。 この記事では、法事をやめたいと感じる理由・やめる前に考えるべきこと・代替供養の方法を分か... -

法事は夜でもいいの?午後開催は非常識?──時間帯の決め方と注意点を完全解説!

実は法事の時間帯に正式な決まりはないんです。いくつか法事に招かれたことがありますが、時間はまちまち。法事が午後の何時から始めても、それこそ夜だってOK。 なので、1人でも多くの方が参列できる時間帯を選ぶのがベスト。では何を基本に法事の時間を... -

一周忌法要の服装マナー完全ガイド|女性が季節別に気をつけるべきポイントとNG例

一周忌の服装って喪服でいいの?季節によって変わる? この記事では、女性が一周忌にふさわしい服装マナーを季節別に解説。 スカート丈・ストッキング・靴・コート選びなど、細かいNG例までわかる完全ガイドです。 【一周忌は喪服が基本】スカート丈にも気... -

法事の大安と仏滅は気にするべき?友引は避ける?──六曜との関係と正しい日取りの決め方

法事の日取り、大安が良くて友引は避けるべき?──実は六曜は仏教由来ではなく、宗教上は気にしなくてOK。 本稿では「命日を過ぎない」「寺院・会場・参列者の実務優先」という正しい判断基準と、世代・地域への角の立たない配慮術をテンプレ付きで解説しま... -

法事での化粧マナー完全ガイド|大人女性の「清潔感と控えめさ」を両立するナチュラルメイク術

「法事ってメイクして行っていいの?」「どのくらい控えればいいの?」 この記事では、法事にふさわしい化粧マナー・パーツ別のポイント・年代別の注意点を詳しく解説します。 大人の女性として恥をかかない、上品なナチュラルメイクが身につきます。 法事... -

法事の食事代に相場は?のし袋の選び方と表書きの書き方も徹底解説!

法事での会食(お斎)に招かれたけど、「食事代って別に必要?いくら包むの?」と悩んでいませんか? この記事では、法事の食事代の相場・のし袋の選び方・表書きの書き方をわかりやすく解説。 初めてでも恥をかかないマナーを身につけましょう。 法事の食... -

初七日の服装は身内だけでも喪服?平服との違いと、ふさわしい髪型・身だしなみを徹底解説!

「初七日は身内だけだから普段着でいいの?」 この記事では、初七日法要にふさわしい服装・平服の正しい意味・髪型や身だしなみのマナーをわかりやすく解説します。 参列する側も主催する側も、安心して臨めるようポイントを整理しました。 初七日法要の服... -

四十九日法要で香典はいらない?辞退された時の正しい対応と代わりに渡す品とは?

四十九日の香典は「いらない」と言われたけれど、本当に持たなくていいの? この記事では、香典辞退の正しい受け止め方・代わりに持っていく品・マナー違反を避けるポイントをわかりやすく解説します。 迷いや不安をなくして、心から故人を偲べるようにし... -

四十九日にお供えするお菓子は何がいい?失敗しない選び方とおすすめ和洋菓子7選!

四十九日にお菓子をお供えしたいけれど、「どんなお菓子がふさわしいの?」「何を選べば失礼にならない?」と悩む方へ。 この記事では、お供えお菓子の選び方の基本と、おすすめ和洋菓子7選を紹介します。 迷わず選べて、遺族にも喜ばれる品が見つかります... -

二七日とは?意味と由来、招待されたときの服装・お供え・マナーをわかりやすく解説!

二七日(ふたなぬか)ってどんな日?何をするの? この記事では、二七日の意味・服装マナー・お供えや香典の考え方をやさしく解説します。 招待されたときにも迷わず対応できるよう、浄土真宗を含む一般的な仏教の習わしをまとめました。 浄土真宗の教えと... -

四十九日法要は前倒ししても大丈夫?日程の決め方と香典返しの正しいタイミングを解説!

四十九日法要を前倒しにしても大丈夫? この記事では、前倒しが良いとされる理由・日程の決め方・香典返しの正しいタイミングを詳しく解説します。 読めば、宗派や地域の考え方の違いも理解しながら、安心して日程を決められます。 四十九日法要は前倒しし... -

家族のみでの四十九日法要は失礼?服装・親戚への連絡・香典辞退マナーを徹底解説!

「四十九日を家族だけでしてもいいの?」「親戚への連絡は必要?」と迷う方へ。 この記事では、家族のみで四十九日法要を行うときの流れ・服装・香典辞退の伝え方・親戚対応のコツを解説します。 読めば、トラブルなく穏やかに四十九日を迎えられます。 四... -

四十九日が終わったら何をする?忌明け後に家族が行う手続き・挨拶・供養の流れを徹底解説!

四十九日が終わったら何をすればいいの? 忌明け後は、香典返し・挨拶状・仏壇の祀り替えなど大切な手続きや準備が目白押しです。 この記事では、法要後にやるべきことを順序立ててわかりやすく解説。 読めば、忙しい中でも抜け漏れなく行動できます。 四... -

四十九日前の忌中デートは不謹慎?行ってもいい場合と注意すべきマナーを徹底解説!

四十九日前の忌中にデートへ行くのは不謹慎? 彼氏に誘われたけど断るべき?と悩む方へ。 この記事では、忌中デートの可否・注意点・断り方のマナーまで丁寧に解説します。 読めば、自分の気持ちと故人への思いの両方を大切にした判断ができるようになりま... -

二七日法要のお布施金額はいくら?封筒の選び方・表書きマナーまで完全ガイド!

二七日法要でのお布施金額は? 初七日との違いや封筒の選び方、表書きの書き方など、意外と迷うマナーをすべて解説。 この記事では、相場・書き方・渡し方のタイミングまで具体的に紹介し、不安をなくして安心して法要に臨めるようサポートします。 お布施... -

親の四十九日に香典は必要?金額の相場と「出さなくてもいい人」の違いを徹底解説!

「親の四十九日、子どもも香典を出すの?」 「金額の相場はいくら?」 いざ自分の親の法要となると、正解がわからず悩む方は多いものです。 この記事では、香典の必要・不要の判断基準から相場、マナー、表書きまでわかりやすく解説。これを読めば、迷うこ... -

四十九日の数え方はどうする?宗派・地域・ペットで異なる日数の考え方を徹底解説!

「四十九日の数え方は宗派で違うの?」「亡くなった日を含めるの?」と迷う方も多いですよね。 実は、数え方の基本はどの宗派でも同じで、亡くなった日を1日目として49日目が四十九日法要になります。 ただし、一部の地域では「前日に行う」などの慣習もあ... -

四十九日法要の持ち物チェックリスト!喪主・遺族・参列者別に完全ガイド

四十九日法要は、葬儀に続く大切な仏事。 喪主・遺族・参列者それぞれが必要な持ち物を把握しておくことで、法要が滞りなく進みます。 「お布施や位牌の準備を忘れた」「香典袋を間違えた」などのトラブルを防ぐために、この記事では立場別の持ち物リスト... -

四十九日の献杯あいさつ例文まとめ!施主・友人・親族別の文例とマナー解説

四十九日法要のあとに行われる会食(御斎)では、最初に「献杯(けんぱい)」のあいさつを行います。 しかし、急に任されて「何を話せばいいの?」「乾杯との違いは?」と戸惑う方も多いはず。 この記事では、四十九日での献杯の意味・マナー・注意点・挨... -

四十九日のお供え果物の選び方と盛り付け方!お下がりの分け方まで徹底解説

四十九日は、故人の魂が仏となって旅立つ大切な日。 そのため祭壇のお供え物は、できるだけ丁寧に、美しく用意したいものです。 特に果物はお供え物の定番ですが、「どんな果物を選べばいい?」「盛り付け方に決まりはある?」と迷う方も多いですよね。 こ... -

初七日のお返しは必要?渡すタイミング・相場・のしの書き方を徹底解説!

「初七日のお返しって必要?」「いつ渡すのが正しい?」と迷う方は多いですよね。 初七日法要は、葬儀に続く大切な仏事のひとつ。参列者から香典をいただいた場合は、きちんとお返しをするのがマナーです。 この記事では、初七日のお返しの要否・渡すタイ... -

還暦祝いで現金を渡す際の袋の【のし】の表書きは?金額相場は?

家族みんなでお祝いしたい長寿祝いと、そのお祝いのときにのしが用いられます。 のしの書き方について、迷われる方も多いのではないでしょうか。 お世話になっている両親に、還暦のプレゼントを現金にしたいと考えている方も多いと思います。 ここで気にな... -

還暦の名言集!スピーチや挨拶にそのままパクって贈れる例文を紹介!

還暦を迎えた父親や母親のお祝いの席で、ちょっとしたスピーチや短い挨拶をしようと思っている人が、その場面に合うような、名言・格言に悩まされることが多いのではないでしょうか。 せっかくの挨拶の場なので、いいことを言いたいって思いがあるのはどん... -

還暦祝いの相応しい歌【4選】赤いちゃんちゃんこはもう古い?

カラオケが大好きな人への還暦祝いを行う場合には、カラオケボックスで盛り上がるのもおススメです。 カラオケでは盛り上がる歌を歌って楽しんだり、時にはしっとりとして見たり… いろいろな盛り上がりがあると思いますが、その中でも、還暦祝いに最適な歌... -

還暦祝い(母)食事はどこで?サプライズ体験談(筆者仕掛け人)も紹介!

還暦祝いと言えばお食事会は必須ですよね。 還暦祝いにおすすめのレシピや、おさえておきたいルールなど、いろいろなことがあるのでしっかりと把握しておきましょう。 一生に一度しかない還暦祝いなので、思い出に残るような特別な日にしたいもの。 外食す... -

還暦祝いは【仏滅】でもOK?還暦祝いと六曜の関係について!

現在では、ほとんどの方が満年齢の60歳で還暦祝いを行っています。 数え年…と言われると、ややこしくなってしまいますよね… お祝いをするにふさわしい日取りは結婚式などの慶事でも選ばれる大安が良いでしょう。 大安は、お祝い事をするのにふさわしい日と... -

還暦祝いで母に贈るネックレスの選び方は?デザインやブランドをご紹介!

母親への還暦祝いのプレゼントには何を贈ればいいのでしょうか? 還暦祝いというと「赤いちゃんちゃんこ」等赤い物を贈るのが昔から一般的ですが、意外と「いかにも年寄りになった感じがしてイヤだ!」とごねる方も多いのが事実。 そんなワガママなお母さ... -

還暦祝いの飾り付けを手作りでオシャレに!おすすめの飾り付けは?

お父様やお母さま。あるいはお爺様やお婆様。 親戚やご友人、会社の上司など・・・親しい方が還暦を迎える場合は盛大にお祝いしたいですよね。 もちろんお祝いされる側も、いつになっても盛大にお祝いされるのは嬉しく感じるものです。 ちょっとしたホーム... -

還暦祝いのケーキプレートのメッセージ例文とサプライズアイディア!

お父さんやお母さんの還暦のお祝いにケーキを用意される方は多いのではないでしょうか。 お祝い事にやはりケーキはは欠かせませんよね。 ケーキで還暦のお祝いをされるなら、ケーキのプレートにメッセージを入れる等、工夫をしてみるとより喜ばれます。 今... -

還暦祝いに旅行に行くなら関西の温泉!厳選(泉)4つを大公開!

還暦のお祝いに、旅行を計画する人も少なくはありません。 息子や娘が子供の頃は、当たり前のように一緒にいましたが、大人になると、なかなか会えなくなったりしますよね… 還暦祝いもかねて、当たり前にように過ごしていた家族団欒を旅行で楽しんでみては... -

還暦の同窓会の案内状の例文と書き方や送り方を解説!!

還暦と言えば60歳!人生の一区切りのタイミングなので、還暦の機会に小学校や中学生・高校生、または大学生時代の同窓会が行われる事は珍しくありません。 しかし、還暦の同窓会が行われるとすれば複数の実行委員が動くと思いますが、仮にあなたが案内状作...